LE THYRISTOR ET LE TRIAC

Le thyristor est un composant essentiel de l'électronique de puissance. Il tire son nom du grec « thura » qui signifie « porte » et du suffixe « istor » qui provient du mot « transistor ». Le triac, quant à lui, tire son nom (de l'anglais triode for alternating current) est un composant électronique équivalent à la mise en parallèle de deux thyristors montés tête-bêche.

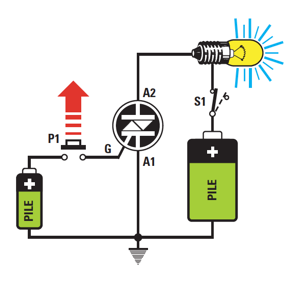

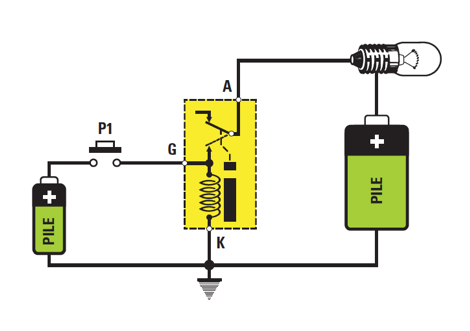

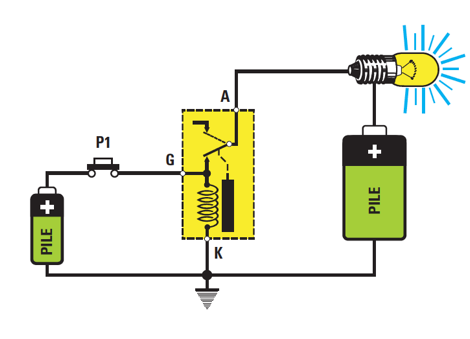

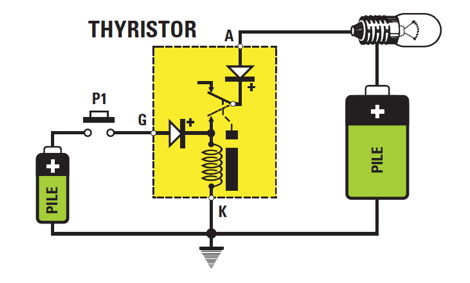

Pour vous faire comprendre le fonctionnement des thyristors et des triacs utilisés dans différents circuits électroniques, il a été imaginé de les comparer à des relais, c’est-à-dire à les considérer comme s’ils étaient composés d’une bobine d’excitation et de deux contacts mécaniques utilisés comme interrupteurs.

Bien entendu, ceci n’est qu’une vue destinée à faciliter la compréhension.

Aucune bobine ni aucun contact mécanique ne se trouvent réellement à l’intérieur de ces composants !

Si aucune tension n’est appliquée aux extrémités de la bobine, ses contacts restent ouverts et, par conséquent, l’ampoule reste éteinte puisque la tension d’alimentation nécessaire ne l’atteint pas.

Si on applique une tension aux extrémités de la bobine, le relais sera excité, il fermera automatiquement ses contacts et l’ampoule s’allumera.

À la différence des relais, qui sont toujours très lents à ouvrir et à fermer leurs contacts, les thyristors et les triacs, par contre, sont très rapides car ils n’ont pas de parties mécaniques en mouvement. C’est la raison pour laquelle ils sont très utilisés dans tous les appareils électroniques dans lesquels il faut commuter très vite des tensions et des courants.

Le thyristor

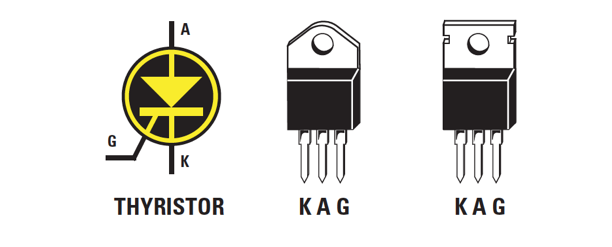

Le thyristor, ou diode SCR (Silicon Controlled Rectifier - redresseur au silicium commandé - thyristor triode à blocage inverse), est représenté dans les schémas électriques à l’aide du symbole graphique visible plus bas, c’est-à-dire un cercle à l’intérieur duquel se trouve une diode de redressement munie d’une troisième patte appelée « gâchette ».

En fait, les thyristors peuvent avoir les mêmes dimensions et la même forme qu’un transistor de puissance ordinaire.

Les lettres qui figurent sur les trois broches sortant du cercle indiquent :

A = anode (à relier à la charge)

K = cathode (à relier à la masse)

G = Gâchette (excitation)

Sur la figure suivante, en série dans les circuits de la gâchette et de l’anode, nous avons dessiné une diode de redressement pour vous faire comprendre que seules les tensions de polarité positive peuvent passer à travers ces broches.

On applique toujours l’ampoule ou le moteur que l’on veut alimenter sur l’anode. La cathode, par contre, est reliée à la masse.

On applique toujours une tension ou une impulsion de polarité positive sur la gâchette pour pouvoir l’exciter.

Dès que le thyristor est excité, à l’intérieur, l’anode et la cathode sont court-circuitées, et dans l’hypothèse où une ampoule est reliée à son anode, elle s’allume.

Sur le corps de chaque thyristor, on peut généralement lire ses références.

Grâce aux caractéristiques fournies par le constructeur, on peut savoir quelle tension et quel courant maximum il peut accepter, c’est-à-dire savoir si le thyristor peut être alimenté avec une tension de 200, 600 ou 800 volts et savoir s’il peut être capable d’alimenter des circuits qui consomment des courants de 5, 8 ou 10 ampères.

Signalons qu’un thyristor de 600 ou 800 volts 10 ampères fonctionne également avec des tensions et des courants inférieurs. On pourra donc tranquillement l’alimenter avec des tensions de 50, 20, 12 ou 4,5 volts et relier, sur son anode, des circuits qui consomment des courants de seulement 0,5 ou 0,1 ampère.

Si on alimente un thyristor avec une tension de 12 volts, on devra relier une ampoule ou n’importe quelle autre charge fonctionnant avec une tension de 12 volts sur son anode.

Si on l’alimente avec une tension de 220 volts, on devra évidemment relier une ampoule ou n’importe quelle autre charge fonctionnant avec une tension de 220 volts sur son anode.

Pour exciter un thyristor et le faire passer en conduction, il faut toujours appliquer sur sa gâchette une tension capable de fournir un courant suffisant.

Les thyristors les plus sensibles peuvent être excités avec des courants de gâchette de 5 ou 10 mA.

Les moins sensibles peuvent être excités avec des courants de 20 ou 30 mA.

Sur un thyristor, on peut appliquer soit une tension continue, soit une tension alternative. On obtient, dans chaque cas, un fonctionnement complètement différent.

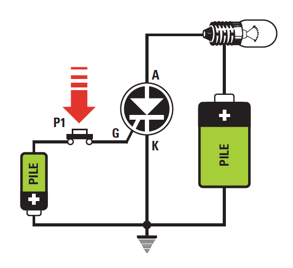

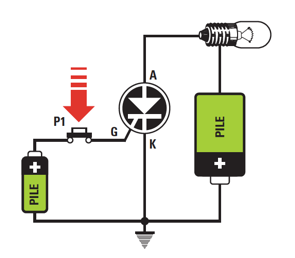

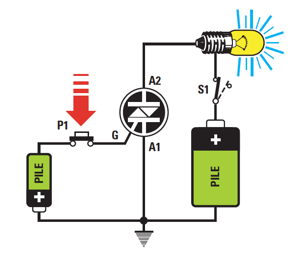

Le thyristor alimenté avec une tension continue

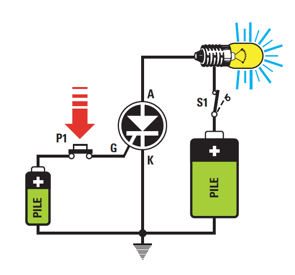

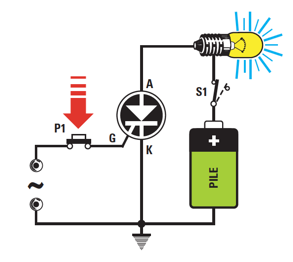

Si on alimente l’anode et la gâchette d’un thyristor avec une tension de polarité positive, on obtiendra ceci :

- Lorsque l’on appuie sur le bouton P1, une impulsion positive arrive sur la gâchette, ce qui provoque la conduction du thyristor qui fait alors s’allumer l’ampoule reliée sur son anode.

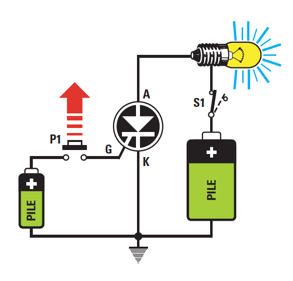

- Si on relâche le bouton P1, on remarque que l’ampoule ne s’éteint pas.

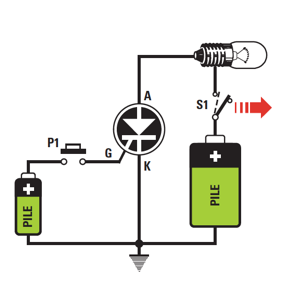

- Pour éteindre l’ampoule, on devra retirer la tension d’alimentation de son anode en actionnant l’interrupteur S1.

-

Si on ferme à nouveau l’interrupteur S1, l’ampoule reste éteinte, car le thyristor, pour redevenir conducteur doit recevoir la tension positive nécessaire à l’excitation sur sa gâchette.

-

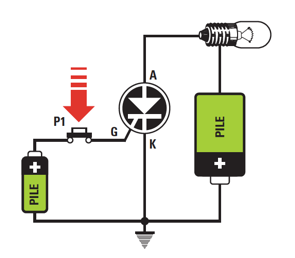

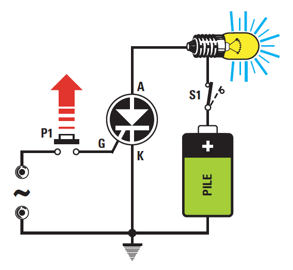

Si on applique une tension de polarité négative sur la gâchette et que l’on appuie ensuite sur le bouton P1, le thyristor ne sera pas excité, même si l’anode est alimentée avec une tension positive.

- Si on applique une tension de polarité positive sur la gâchette et que l’on applique une tension de polarité négative sur son anode, lorsque l’on appuie sur le bouton P1, le thyristor ne sera pas excité.

Ceci étant posé, vous comprenez maintenant que pour exciter un thyristor, il est indispensable que ce soit une tension positive qui soit appliquée sur son anode et que se soit une impulsion positive qui soit appliquée sur sa gâchette.

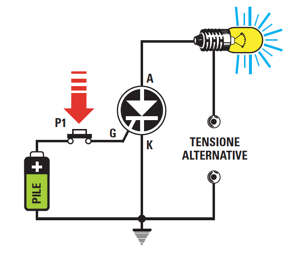

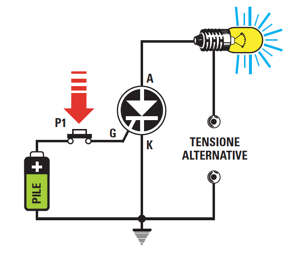

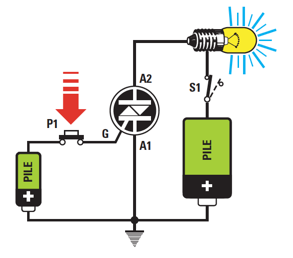

Le thyristor alimenté avec une tension alternative

Si on alimente l’anode d’un thyristor avec une tension alternative et sa gâchette avec une tension continue positive, on obtiendra ceci :

- En appuyant sur le bouton P1, le thyristor deviendra instantanément conducteur et fera s’allumer l’ampoule

- En relâchant le bouton P1, contrairement à ce qui se passe avec l’alimentation continue, l’ampoule s’éteint.

Cela s’explique du fait que la sinusoïde de la tension alternative, comme vous le savez déjà, est composée de demi-ondes positives et de demi-ondes négatives. Donc, lorsque la polarité de cette tension s’inverse, on obtient le même résultat que sur la figure suivante, c’est-à-dire lorsque le pôle négatif de la pile est alors dirigé vers l’anode.

Pour pouvoir toujours maintenir allumée l’ampoule reliée à un thyristor alimentée avec une tension alternative, on devra toujours garder le bouton P1 enfoncé.

Comme les thyristors ne deviennent conducteurs que lorsque la demi-onde positive se trouve sur leur anode, l’ampoule ne recevra que la moitié de la tension.

Donc, si l’on relie une ampoule de 12 volts à l’anode du thyristor, et que l’on alimente le circuit avec une tension alternative de 12 volts, l’ampoule ne recevra qu’une tension de 6 volts.

Pour allumer une ampoule avec une tension alternative de 12 volts, on devra appliquer une tension alternative de 24 volts sur l’anode du thyristor.

Si on relie une ampoule de 120 volts sur l’anode du thyristor, et qu’on alimente le circuit avec une tension alternative de 120 volts, l’ampoule s’allumera comme si une tension de 60 volts était appliquée à ses bornes et elle émettra donc moins de lumière.

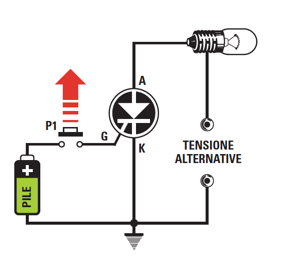

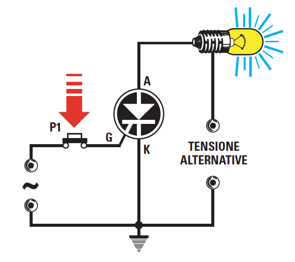

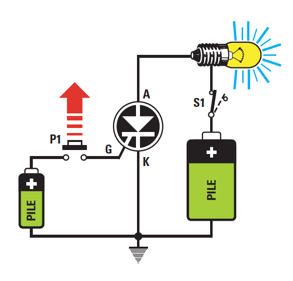

En alimentant l’anode et la gâchette d’un thyristor avec une tension alternative, on obtiendra ceci :

- Si on appuie sur le bouton P1 placé sur la gâchette, l’ampoule s’allume, parce que les demi-ondes positives de la tension alternative nous permettent d’obtenir le même résultat que si l’on dirige le positif d’une pile vers la gâchette et le positif d’une seconde pile vers l’ampoule.

- Dès que l’on relâche le bouton P1, l’ampoule s’éteint parce que lorsque la demi-onde négative de la tension alternative atteint l’anode, on obtient le même résultat que si l’on dirige le négatif d’une pile vers la gâchette et on relie le négatif de la seconde pile sur l’anode.

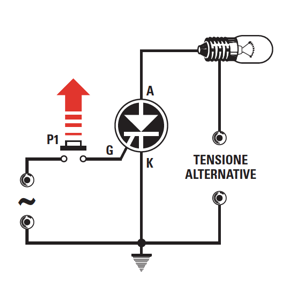

Si on alimente seulement la gâchette avec une tension alternative et l’anode avec une tension continue, on obtient ce résultat suivant :

- Lorsque l’on appuie le bouton P1 et que la demi-onde positive de la tension alternative atteint la gâchette, le thyristor est excité et provoque l’allumage de l’ampoule reliée à son anode.

- Si on relâche le bouton P1, l’ampoule ne s’éteint pas.

car on obtient le même résultat que celui illustré sur la figure suivante.

Le triac

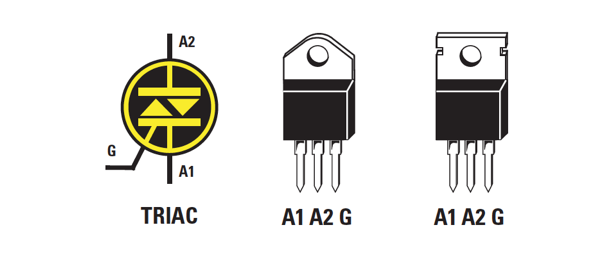

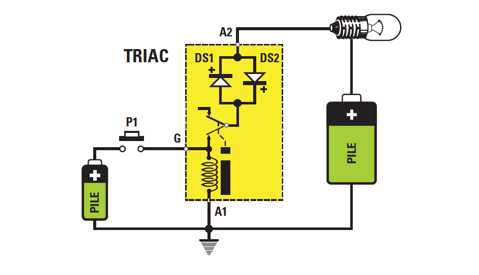

Le triac (TRIode Alternate Current - triode bidirectionnelle commandée) est représenté, sur les schémas électriques, avec le symbole graphique de la figure suivante, c’est-à-dire avec un cercle dans lequel se trouvent deux diodes de redressement placées en opposition de polarité et munies d’une troisième patte appelée gâchette.

En fait, les triacs peuvent avoir les mêmes dimensions et la même forme qu’un transistor de puissance ordinaire.

Les lettres qui se trouvent sur les trois broches sortant de ce cercle signifient :

A1 = anode de la diode 1

A2 = anode de la diode 2

G = gâchette d’excitation pour les deux diodes

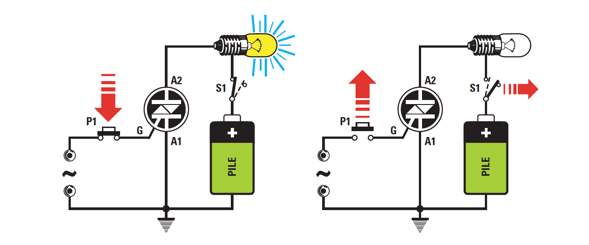

Comme on peut le voir sur la figure ici-bas, où nous avons représenté un triac comme s’il s’agissait d’un relais, nous avons dessiné deux diodes de redressement placées en opposition de polarité reliées à l’anode, pour vous faire comprendre qu’une diode sert à laisser passer seulement les tensions de polarité positive et l’autre diode, seulement les tensions de polarité négative.

L’anode 1 doit toujours être reliée à la masse.

On relie toujours l’ampoule ou le moteur que l’on veut alimenter à l’anode 2.

Il faut toujours appliquer une tension sur la gâchette pour pouvoir l’exciter, peu importe si elle est de polarité positive ou négative.

Donc, la gâchette d’un triac, contrairement à celle d’un thyristor, peut être excitée soit par une tension positive, soit par une tension négative.

Lorsque l’on acquiert un triac, il suffit de vérifier les caractéristiques fournies par le constructeur par rapport aux références marquées sur son corps, pour connaître la tension et le courant maximal avec lesquels il peut travailler, c’est-à-dire pour savoir si le triac peut être alimenté avec une tension de 200, 600 ou 800 volts et si on peut relier des charges qui absorbent des courants de 5, 8 ou 10 ampères sur son anode 2.

Signalons qu’un triac de 600 ou 800 volts 10 ampères fonctionne également avec des tensions et des courants inférieurs. On pourra donc l’alimenter avec des tensions de 50, 20, 12 ou 4,5 volts et on pourra relier, sur son anode 2, des circuits ne consommant que des courants de 2, 0,5 ou 0,1 ampères.

Si on alimente un triac à l’aide d’une tension de 12 volts, on devra relier en série, sur son anode 2, une ampoule ou n’importe quelle autre charge fonctionnant avec une tension de 12 volts.

Si on alimente un triac à l’aide d’une tension de 120 volts, on devra relier en série, sur son anode 2, une ampoule ou n’importe quelle autre charge fonctionnant avec une tension de 120 volts.

Pour exciter un triac, il faut appliquer sur sa gâchette une tension ou des impulsions capables de lui fournir le courant nécessaire à le rendre conducteur.

Les triacs les plus sensibles peuvent être excités à l’aide d’un courant de 5 ou 10 mA seulement.

Les moins sensibles peuvent être excitées à l’aide d’un courant de 20 ou 30 mA.

Voici en résumé les différences existant entre un thyristor et un triac :

-

Le thyristor n’est excité que si une polarité positive se trouve sur son anode et uniquement lorsqu’on applique une tension de polarité positive sur sa gâchette.

-

Le triac peut être excité en appliquant soit sur sa gâchette, soit sur ses anodes 1 et 2, une tension continue ou alternative, en obtenant dans les deux cas un fonctionnement complètement différent.

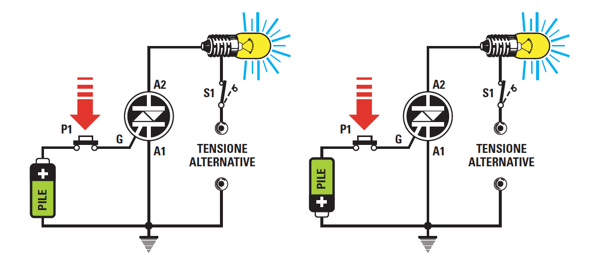

Le triac alimenté avec une tension continue

Si on place, en série sur l’anode 2, une ampoule reliée au positif de l’alimentation, pour rendre ce triac conducteur, on devra appliquer une tension de polarité positive ou négative sur sa gâchette.

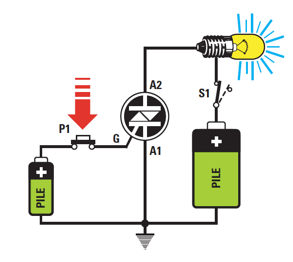

Si on alimente l’anode 2 et la gâchette à l’aide d’une tension positive, on obtiendra ce résultat :

- Lorsqu’on appuie sur le bouton P1, une impulsion positive arrive sur la gâchette, le triac devient alors conducteur et provoque l’allumage de l’ampoule reliée à l’anode 2.

- Si on relâche le bouton P1, l’ampoule ne s’éteint pas mais reste allumée.

- Si on désire éteindre l’ampoule, on devra retirer la tension d’alimentation de l’anode 2 en actionnant l’interrupteur S1.

- Si on actionne à nouveau l’interrupteur S1, l’ampoule reste éteinte parce que, pour être conducteur, le triac doit à nouveau recevoir une tension d’excitation sur sa gâchette.

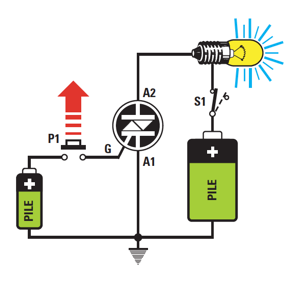

Si on applique une tension négative sur la gâchette, dès que l’on appuie sur le bouton P1, le triac est excité et l’ampoule s’allume à nouveau.

Si on inverse la polarité de la pile sur l’anode, en appuyant sur P1, l’ampoule s’allume à nouveau, parce qu’à l’intérieur d’un triac, il y a deux diodes en opposition de polarité.

Par conséquent, si ce n’est pas la diode 1 qui est conductrice, c’est donc la diode 2.

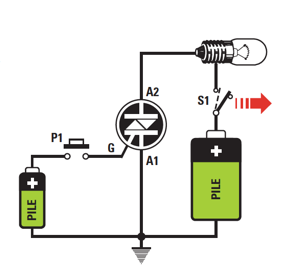

Pour désactiver un triac alimenté par une tension continue, il faut toujours retirer la tension de l’anode 2 par l’intermédiaire de l’interrupteur S1, comme nous l’avons fait pour les thyristors.

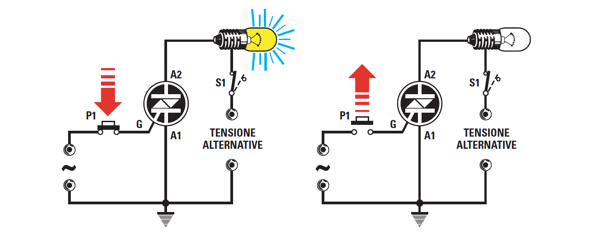

Le triac alimenté à l’aide d’une tension alternative

Si on alimente l’anode 2 à l’aide d’un tension alternative, on obtiendra ceci :

- Si on applique une tension positive, ou une tension négative, sur la gâchette, dès que l’on appuie sur le bouton P1, le triac devient immédiatement conducteur et l’ampoule s’allume.

-

Si on relâche le bouton P1, l’ampoule s’éteint car, lorsque la sinusoïde de la tension alternative passe de la demi-onde positive à la demi-onde négative, pendant une fraction de seconde, la tension passe par une valeur de 0 volt sur l’anode 2. On obtient alors le même résultat que si on ouvrait l’interrupteur S1.

-

Si on veut garder l’ampoule toujours allumée, on doit garder le bouton P1 enfoncé.

Contrairement au thyristor sur la sortie duquel on ne peut prélever qu’une tension égale à la moitié de celle d’alimentation, sur la sortie d’un triac, alimentée à l’aide d’une tension alternative, on prélève toujours la tension d’alimentation totale parce que ce composant est conducteur, aussi bien avec les demi-ondes positives qu’avec les demi-ondes négatives.

Donc, si on relie une ampoule de 12 volts à l’anode 2 du triac et qu’on alimente le circuit à l’aide d’une tension alternative de 12 volts, l’ampoule recevra la tension totale de 12 volts.

Si on relie une ampoule de 120 volts à l’anode 2 du triac et qu’on alimente le circuit à l’aide d’une tension de 120 volts, l’ampoule recevra la tension totale de 120 volts.

Si on alimente l’anode ainsi que la gâchette à l’aide d’une tension alternative, on obtient ceci :

-

Si on appuie sur le bouton P1 appliqué sur la gâchette, l’ampoule s’allume car, en présence de demi-ondes positives ou négatives, on a toujours l’une des deux diodes, placées en opposition de polarité, qui laisse passer la tension.

-

Dès que l’on relâche le bouton P1, l’ampoule s’éteint car, lorsque la sinusoïde de la tension alternative inverse sa polarité, la tension présente sur l’anode 2 passe, pendant une fraction de seconde, par une valeur de 0 volt. On obtient alors la même chose que si on ouvrait un instant l’interrupteur S1.

Si on alimente seulement la gâchette à l’aide d’une tension alternative et l’anode à l’aide d’une tension continue, on obtient alors ceci :

-

Lorsque l’on appuie sur le bouton P1 et que la demi-onde positive de la tension alternative atteint la gâchette, le triac est excité et provoque l’allumage de l’ampoule reliée à son anode.

-

Si on relâche le bouton P1, l’ampoule ne s’éteint pas car il advient alors la même chose que sur la figure suivante.