MODES DE COMMUNICATION

La principale fonction d’un système domotique est d’interconnecter différents équipements électriques et électroniques.

Que ce soit pour la transmission des commandes et des alarmes, le partage de ressources informatiques ou vidéo, le contrôle des équipements à distance par téléphone ou par réseau.

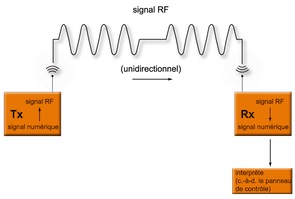

Les composants domotiques échangent des informations plus ou moins complexes qui peuvent être des signaux tout ou rien, ou des signaux analogiques ou numériques (voix, données, images, sons). Quelle que soit la nature des signaux, il faut un support de transmission entre l’émetteur ou transmetteur (Tx) et le récepteur (Rx). Les signaux peuvent être transmis dans un câble électrique (courant porteur en ligne), un câble de communication (paire torsadée, JKT, fibre optique ou câble coaxial) ou encore dans l’air par des ondes radioélectriques (radiofréquences) ou infrarouges.

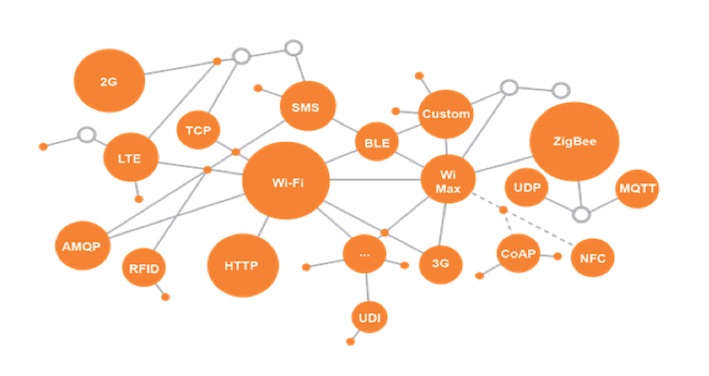

Pour que les composants domotiques communiquent entre eux, il faut qu’ils partagent le même protocole, c’est-à-dire la même norme de communication. En domotique, comme en informatique ou en téléphonie, il n’existe pas de norme universelle. En effet, les X-10, UPB, INSTEON, DSL, TCP/IP, Wi-Fi, ZigBee, Z-Wave, etc., sont autant de protocoles de communication qu’il faut connaître pour installer un réseau domotique. Le défi, est de faire coexister les différents supports et protocoles de communication au sein du réseau domotique.

Types de signaux

Dans un système domotique, les composants échangent des signaux électriques qui représentent des informations plus ou moins complexes. Il y a trois grands types de signaux, soit des signaux tout ou rien, des signaux analogiques et des signaux numériques. Il convient d’abord de bien les distinguer.

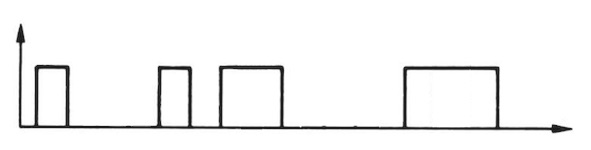

Signal tout ou rien

Un signal tout ou rien indique un simple changement d’état (ouvert ou fermé). Couramment employé dans les systèmes d’alarme intrusion, il peut provenir d’un contact N.F. ou N.O. ou encore d’un contact électronique fonctionnant à des tensions plus élevées (relais statique, transistor, TRIAC, etc.).

Le signal tout ou rien correspond à l’action d’une commande.

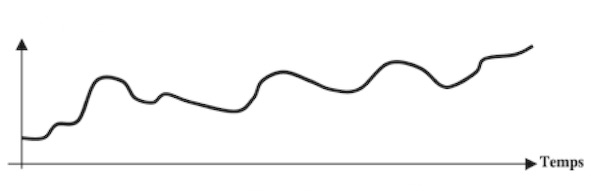

Signal analogique

Un signal analogique est un signal dont l’information est représentée par une infinité de valeurs d’une grandeur physique dans un intervalle donné. Ces valeurs sont habituellement traduites en une tension, un courant ou une fréquence électrique.

Les signaux téléphoniques, les signaux porteurs RF (radiofréquences) et les signaux vidéo ou audio sont des signaux analogiques utilisés en domotique.

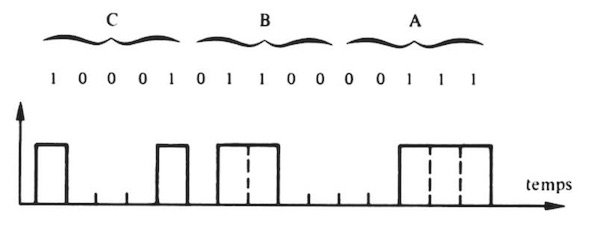

Signal numérique

Un signal numérique (digital signal) est un signal dont l’information est représentée par un nombre limité de valeurs. En télécommunications, l’unité numérique de base est le bit, un signal binaire qui correspond à la valeur d’une impulsion électrique. Il peut prendre deux valeurs, soit le «0» et le «1». Par exemple, selon le protocole de communication établi, le «0» peut correspondre à une tension de 0 V, -5 V ou -12 V et le «1» à une tension de +5 V ou +12 V.

Les signaux numériques sont utilisés en informatique, en téléphonie numérique, en communication série ou en audiovisuel pour transmettre ou stocker des données, des sons, des images ou de la voix.

Il va de soi qu’un appareil analogique ne peut « comprendre » un appareil numérique et vice-versa. Pour que ces deux appareils puissent communiquer, il faut recourir à des convertisseurs. Par exemple, le convertisseur analogique à numérique reçoit un signal analogiqu et le convertit en signal numérique binaire au moyen d’une quantification et d’un échantillonnage. À l’inverse, le convertisseur numérique à analogique convertit le plus souvent un signal binaire en tension ou courant pour être transporté sur un câble de cuivre.

Courant porteur en ligne

La technologie CPL (Courant porteur en Ligne) ou PLC (PowerLine Communication) utilise le câblage électrique existant pour transporter des signaux de commande numériques. Très pratique dans les projets de rénovation, cette technologie permet de créer un système domotique sans ajouter de nouveaux câbles. On l’emploie surtout pour commander les luminaires et les appareils branchés sur une prise. Mais le CPL peut aussi transporter des données informatiques ou audiovisuelles en utilisant une bande de fréquences plus élevées. La technologie CPL exige l’installation de modules émetteurs (Tx) et de modules récepteurs (Rx).

Il existe plusieurs protocoles de communication par CPL. Les protocoles X-10 et UPB sont actuellement les plus répandus. Plusieurs fabricants de systèmes domotiques, comme SmartLabs Inc. (INSTEON), ont aussi créé leur propre protocole de communication par CPL.

X-10

Bien qu’il soit de moins en moins utilisé, le protocole X-10 a joué un rôle majeur dans l’évolution de la domotique en Amérique du Nord. Créé au milieu des années 1970, il a permis à de nombreux Nord-Américains de s’initier à la domotique. Ses modules plus abordables, simples et faciles à installer sont couramment utilisés depuis quelques décennies déjà pour gérer l’éclairage, le chauffage, les automatismes, les prises de courant et les alarmes de sécurité. De fait, il est essentiel que vous connaissiez son principe de fonctionnement.

Le principe de fonctionnement du X-10 consiste à envoyer sur les câbles électriques, en superposition au courant alternatif, une série d’impulsions de fréquence plus élevée que celle du courant. En effet, des impulsions à basse tension (2,5 Vcrête) et à la fréquence de 120 KHz sont envoyées pendant 1 ms, à chaque passage à zéro du courant alternatif.

Le message de commande X-10 est transmis sous la forme d’un code binaire, où «1» représente l’émission d’une trame de trois impulsions sur une demi-période de l’alternance positive et «0» représente l’émission d’une trame de trois impulsions sur l’alternance négative. Le message X-10, qui contient un bloc « Adresse » et un bloc « Commande », est envoyé sur tout le réseau électrique de l’installation. Tous les modules récepteurs branchés au réseau le reçoivent, mais seuls ceux dont l’adresse correspond au message traduisent le code et exécutent la commande ordonnée.

Avantages et inconvénients

Outre leur coût relativement faible et leur bonne distribution sur le marché, les modules X-10 peuvent être facilement pilotés par des interfaces comme un ordinateur ou une télécommande RF. De plus, quelques panneaux domotiques permettent de les piloter. Enfin, très faciles à installer, les modules X-10 peuvent servir à des applications d’automatisation très diverses (éclairage, ouverture de porte, irrigation du jardin, etc.).

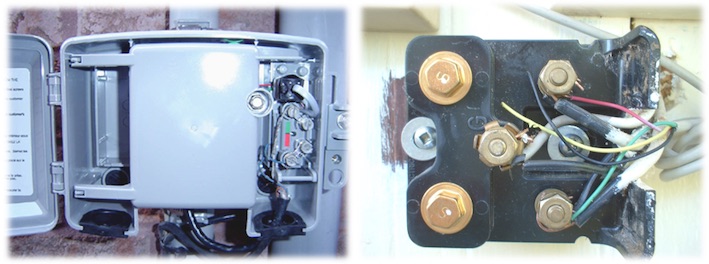

Malgré sa grande popularité, le protocole X-10 est souvent limité à une communication unidirectionnelle (pas de retour d’information), une transmission lente (presque une seconde) et une fiabilité trop souvent aléatoire. De plus, il est particulièrement sensible aux parasites et aux interférences générées par les téléviseurs, les micro-ordinateurs, les téléphones, les réfrigérateurs et les fours micro-ondes. Il faut donc utiliser un filtre X-10 qui isole ces appareils perturbateurs.

Un autre filtre X-10 doit être placé en amont de la dérivation résidentielle afin d’éviter de transmettre les commandes X-10 aux installations électriques voisines et d’en recevoir.

Il faut aussi ajouter un coupleur de phase dans les installations à plusieurs lignes et dans les installations triphasées (A, B, C) ou monophasées à deux lignes (L1, L2). Ce coupleur répète les messages et les fait passer d’une ligne à l’autre.

UPB

Créé en 1999 par la compagnie californienne Powerline Control System Inc. (PCS), le protocole UPB (Universal Powerline Bus) est de plus en plus utilisé dans les systèmes domotiques. Plus fiable, moins sensible aux interférences et plus rapide que le protocole X-10, il est employé pour commander l’éclairage, le chauffage et les sorties de commodité.

Le protocole UPB repose sur le procédé de codage par modulation d’impulsions en position (Pulse Position Modulation ou PPM). Ce procédé consiste à envoyer une impulsion électrique à chaque demi-période, à un moment très précis, en parallèle à l’onde du courant alternatif. La position des impulsions, les unes par rapport aux autres, décrit l’information. C’est donc en détectant les impulsions et en déterminant leur position relative que le récepteur décode l’information transmise. La communication étant bidirectionnelle, l’émetteur peut vérifier que les signaux de commande ont bien été transmis au récepteur.

INSTEON

Créé en 2005 par la compagnie SmartLabs Inc., INSTEON est un nouveau protocole de communication utilisé en domotique pour remplacer le protocole X-10 vieillissant. C’est par ce nouveau protocole que le X-10 peut survivre. Plus robuste, plus flexible, plus fiable et plus rapide que ce dernier, INSTEON permet de commander des appareils électriques ou électroniques (luminaires, thermostats programmables, détecteurs, etc.) et de les mettre en réseau. Il se distingue en combinant deux technologies pour transmettre les commandes, soit la technologie CPL, comme X-10, et la communication sans fil par radiofréquence (RF), comme Z-Wave ou ZigBee.

Dans un réseau INSTEON, tous les dispositifs peuvent à la fois recevoir et transmettre des messages; de plus, ils n’ont pas besoin d’un contrôleur maître ni d’un logiciel de gestion complexe pour fonctionner.

Communications par câbles dédiés

Les communications filaires sont constituées de câbles dédiés aux communications comme les câbles à paires torsadées non blindées (PTNB), la fibre optique ou les câbles coaxiaux (coax). Ces câbles de communication permettent de transporter la voix, les données, les images et les sons. La communication filaire comprend la téléphonie, la réseautique ou distribution informatique, la communication série et la câblodistribution.

Téléphonie filaire

La téléphonie filaire classique transporte la voix humaine entre deux postes téléphoniques, au moyen d’une paire de fils torsadés de cuivre, en modulant le courant à basse fréquence. Le circuit électrique qui relie physiquement deux combinés au central téléphonique est une boucle de courant (loop local) alimentée à une tension d’environ 48 Vcc. Les lignes téléphoniques sont commutées entre elles par le central à l’aide d’un commutateur local ou régional. Le commutateur oriente le signal téléphonique sur un canal de transmission qui relie les deux correspondants.

Pour des raisons pratiques, l’industrie téléphonique a limité la bande passante du téléphone de 300 Hz à 3,4 KHz. Cette bande passante étroite, qui correspond à celle du microphone au carbone, limite, en partie, la qualité des signaux analogiques et la vitesse de transfert.

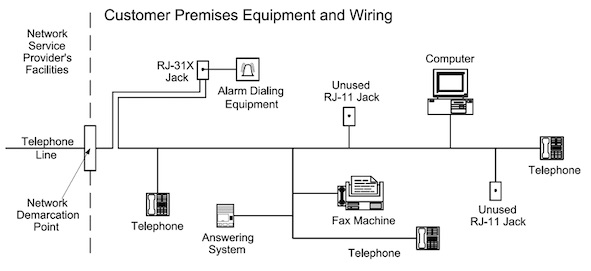

Distribution téléphonique

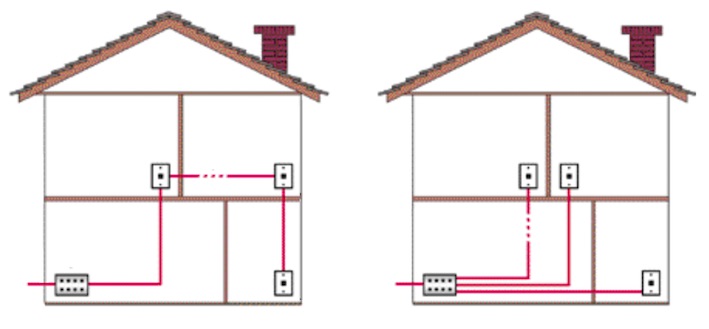

Le poste téléphonique d’un abonné est raccordé au central téléphonique qui effectue la commutation des circuits par une ligne téléphonique constituée de deux conducteurs. Cependant, on installe habituellement un câble de quatre conducteurs. Le câblage du fournisseur de service et celui de l’abonné se rejoignent au point de démarcation, habituellement situé sur un mur extérieur de la maison.

Depuis ce point de démarcation, il existe deux méthodes de câblage du réseau téléphonique à l’intérieur de la maison: le câblage en boucle ou en série (bus) et le câblage en étoile (star).

Offrant une configuration plus souple, le câblage en étoile est le plus répandu aujourd’hui. Les sorties téléphoniques peuvent être individuelles, multiples ou encore associées à d’autres types de sorties de signaux (informatiques, câblodistribution, etc.).

Câbles et connecteurs

Pour réaliser le câblage téléphonique intérieur d’une maison, on utilise des câbles JKT à quatre conducteurs non torsadés de 22 AWG (catégorie 1).

Les connecteurs qui garnissent les câbles téléphoniques, sont les connecteurs RJ11. Les fiches mâles (jack) sont présentes sur les câbles libres et apparentes, tandis que les prises femelles (plot) se trouvent aux extrémités des câbles sur les murs ou placées sur un appareil.

Les fiches mâles RJ11 contiennent quatre à six positions (P) et deux à six broches (C). En câblage résidentiel, on trouve principalement des connecteurs RJ11 4P4C ou 4P2C.

Les cordons de raccordement (patch cord) servent à relier les postes téléphoniques et autres appareils aux prises murales. Ces câbles sont plats et se terminent par une fiche RJ11 à quatre ou à six broches.

Prise CA38A

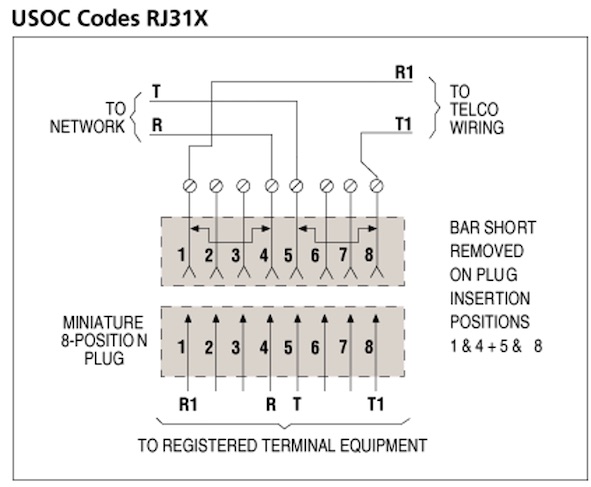

Le panneau domotique peut être relié au réseau téléphonique par une prise CA38A, appelée aussi RJ31X. En cas d’alarme, cette prise permet d’assurer la priorité des communications du panneau domotique sur la ligne téléphonique, par exemple pour communiquer avec une centrale de télésurveillance.

Le raccordement de la ligne téléphonique se fait sur les vis 5 (vert) et 4 (rouge) de la prise. Les vis 8 (brun) et 1 (gris) servent à raccorder les postes téléphoniques de la maison. La prise CA38A est directement raccordée au port RJ45 ou au bornier correspondant du panneau à l’aide d’un cordon de raccordement.

Ainsi, lorsque le cordon est relié au panneau, la ligne téléphonique passe par le panneau. Par contre, lorsqu’il est débranché, les broches 5-8 et 4-1 sont connectées ensemble; les postes téléphoniques sont alors reliés directement à la ligne téléphonique, sans passer par le panneau.

Cette prise, installée près du système d’alarme, sera raccordée directement au point de démarcation de l’installation téléphonique.

Les techniques de ligne numérique d’abonnés, plus connues sous leur acronyme anglais DSL (Digital Subscriber Line), sont de moins en moins utilisées pour accéder au réseau Internet sur une ligne téléphonique classique. Les données informatiques sont transmises sur la bande passante non utilisée du téléphone, sans interférer avec lui. Par contre, pour éviter toute interférence entre le panneau domotique et la liaison DSL, il faut installer un filtre entre la prise CA38A et le panneau comme à chaque sortie de téléphone.

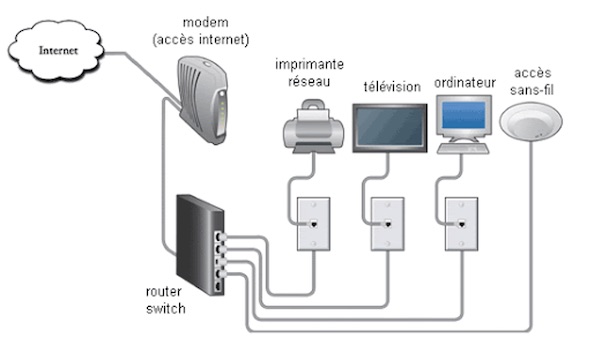

Réseaux informatiques

Au même titre que l’accès à l’électricité ou au téléphone, l’accès à Internet est aujourd’hui indispensable. La mise en réseau des ordinateurs, périphériques et composants domotiques au sein d’un réseau local permet d’accéder aux ressources informatiques (fichiers, multimédia, imprimantes) dans toute la maison et de contrôler le système domotique à distance par Internet. La transmission des données au sein de ces réseaux domestiques se fait à l’aide de différents protocoles de communication, comme le TCP/IP, sous des standards de plus en plus élevés comme Fast Ethernet et Giga Ethernet.

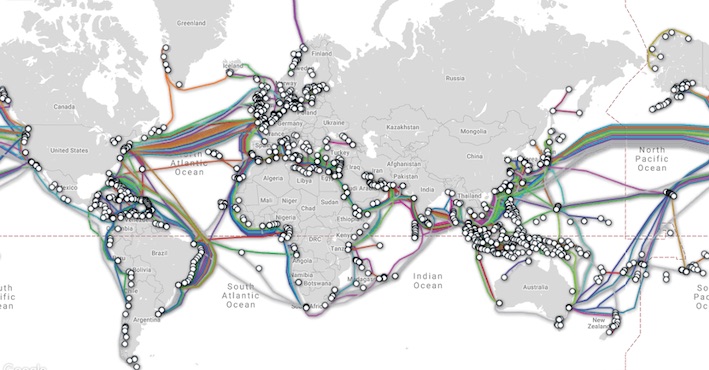

Internet

Internet est un réseau qui a une infrastructure planétaire (WAN) accessible aux ordinateurs du monde entier, publics ou privés. Ce réseau offre une multitude d’applications dont les deux principales sont les courriers électroniques et le Web (WWW pour World Wide Web), qui permet de consulter l’ensemble de ses ressources.

Le terme Internet provient de l’expression anglaise Interconnected Networks qui signifie « réseaux interconnectés ». Ce réseau, aujourd’hui planétaire, a été conçu à la fin des années 1960 par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) dont le but était de pouvoir maintenir les télécommunications en cas d'attaque (éventuellement nucléaire), ce que permet une transmission par paquets dans un réseau non centralisé. Le concept de transfert de paquets (packet switching), qui deviendra la base du transfert de données sur Internet, était alors à ses débuts dans la communication des réseaux informatiques. Il s’est ouvert au grand public au cours des années 1990 et n’a cessé depuis de prendre de l’expansion.

Pour accéder à Internet, il faut recourir à un fournisseur de service (Internet Service Provider ou ISP) selon différents modes. Le tableau ci-dessous résume les principaux modes d’accès filaires à Internet. On peut aussi accéder à Internet sans câble, par satellite, par Wi-Fi ou par un réseau de téléphonie mobile (cellulaire).

| Mode d’accès à Internet | Caractéristiques |

|---|---|

| Ligne téléphonique analogique par modem | Connexion à bas débit (56 Kbit/s) qui bloque le service téléphonique. |

| Ancien mode de connexion, de moins en moins utilisé. | |

| Liaison numérique sur ligne ADSL | Connexion à haut débit asymétrique sur une ligne téléphonique indépendante du service. |

| Débit entrant de 18 Mbit/s. | |

| Débit sortant de 4 Mbit/s. | |

| Débit dépendant de la proximité du central téléphonique ou du relais. | |

| Fibre optique | Connexion à très haut débit (940 Mbit/s) sur de longues distances. |

| Accès à la télévision à haute définition (HD et UHD). | |

| Limitée aux grands centres urbains. | |

| Câble coaxial | Connexion à très haut débit (400 Mbit/s). |

| Accès à la télévision à haute définition (HD). | |

| Limitée aux grands centres urbains. |

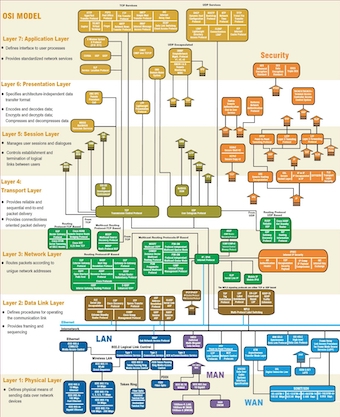

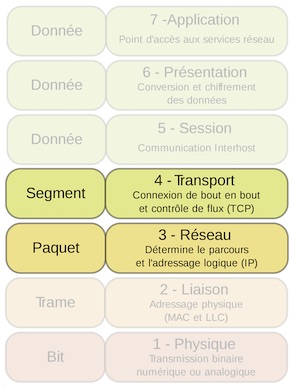

Modèle OSI

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est une norme de communication, en réseau, de tous les systèmes informatiques. C'est un modèle de communications entre ordinateurs proposé par l'ISO (International Organization for Standardization) qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions.

La norme complète, de référence ISO 7498, est globalement intitulée « Modèle basique de référence pour l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI) » et est composée de 4 parties :

- Le modèle de base (ref. 7498-1)

- Architecture de sécurité (ref. 7498-2)

- Dénomination et adressage (ref. 7498-3)

- Cadre général de gestion (ref. 7498-4)

Les exemples de services et surtout de protocoles sont pris dans le monde IP (probablement le plus connu mais aussi le plus éloigné de l'esprit de la norme), le monde RNIS (y compris la seconde génération, plus connue sous le nom ATM) et parfois le monde OSI (qui ne fait pas que des modèles). Les combinaisons offertes par le modèle sont beaucoup plus nombreuses que celles réalisées dans des piles de protocoles existantes, on ne peut donc pas donner d'exemple réel pour toutes les fonctions.

Ethernet

Ethernet est un protocole de communication qui relie des ordinateurs entre eux au sein d’un réseau local (LAN). Son fonctionnement repose sur la communication par paquets: ce protocole transmet des données sous forme de groupements de bits bien organisés et bien définis (par le protocole).

Le protocole Ethernet définit la norme de câblage, les tensions et la bande passante à utiliser lors de la communication. C’est donc ce protocole qui établit la connexion physique entre les ordinateurs. Il existe plusieurs variétés d’Ethernet dont le débit varie selon le type de câbles. Les débits pouvant être atteint varient entre 10 Mbit/s à 400 Gbit/s.

TCP/IP

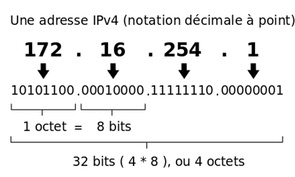

TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol) est une suite de protocoles essentiels qui régit les communications sur le réseau Internet. Le protocole TCP assure la fiabilité du transport des données par paquet et le protocole IP permet leur adressage. Son fonctionnement exige l’attribution d’adresses IP. Chaque machine raccordée au réseau doit possède une adresse IP propre qui permet de la localiser. L’adresse IP peut être permanente (statique) ou temporaire (dynamique). Dans ce dernier cas, l’adresse IP change périodiquement, après une période d’inactivité donnée ou à des intervalles de temps variables.

Outre les protocoles TCP et IP, la suite TCP/IP comprend plusieurs autres protocoles et applications. Les plus connus sont SMTP (Send Mail Transfer Protocol) qui sert à communiquer par courriel, HTTP (Hyper Text Transport Protocol) qui permet de naviguer sur le Web et FTP (File Transfert Protocol) qui assure les transferts de fichiers.

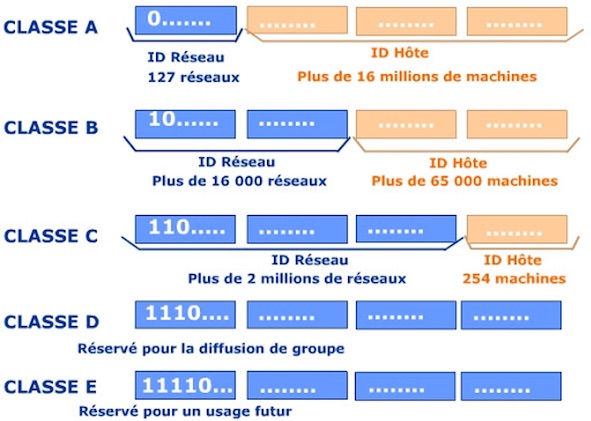

Les adresses IP les plus répandues actuellement sont des adresses de 32 bits constituées de quatre octets. Ces derniers sont notés sous la forme d’un nombre entier compris entre 0 et 255 et séparés par des points.

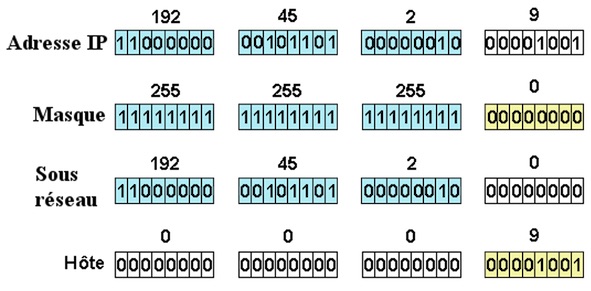

Une adresse IP est habituellement divisée en deux parties: celle de gauche (octets 1 et 2) désigne le réseau (ID Réseau ou Network-ID) et celle de droite (octets 3 et 4) représente la machine ou l’hôte, c’est-à-dire le périphérique réseau, (ID Hôte ou Host ID).

Les parties réseau et hôte varient selon la taille du réseau et le nombres d’hôtes qui y sont connectés. À titre d’exemple, l’adresse 192.168.28.1 peut indiquer l’hôte 28.1 au sein du réseau 192.168.

Une adresse IP vient toujours avec un masque de sous-réseau (subnet mask) qui peut être 255.0.0.0, 255.255.0.0 ou 255.255.255.0. Grâce à ce masque, le système reconnaît l’adresse des sous-réseaux et il distingue les parties réseau et hôte de l’adresse IP. Le même numéro de masque de sous-réseau doit être attribué à tous les périphériques reliés au même réseau.

À cause du nombre croissant d’hôtes connectés à Internet, l’adressage IP sur 32 bits est saturé. (32 bits = 232 adresses ≈ 4,3 milliards d‘adresses ) Afin de répondre au besoin d’évolution d’Internet, les adresses IP de 32 bits (IPv4) sont donc progressivement remplacées par des adresses IP de 128 bits constituées de 16 octets (IPv6). (128 bits = 2128 adresses ≈ 340 sextillions d’adresses) Ces nouvelles adresses se composent de huit valeurs hexadécimales séparées par le signe « : », comme dans l’exemple suivant: IPv6 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001

La suite de protocoles TCP/IP est aussi utilisée par de nombreux fabricants pour gérer les communications du réseau domotique. Des adresses IP sont alors attribuées à chacun des composants du réseau comme la carte principale du panneau, l’écran tactile, les caméras, les ordinateurs et périphériques.

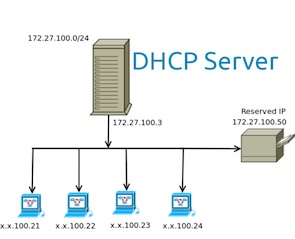

Les adresses IP des appareils d’un réseau peuvent être attribuées directement par l’utilisateur, à l’aide d’un logiciel de configuration, ou automatiquement par le protocole réseau DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Afin de faciliter la recherche des appareils sur le réseau, on peut associer chaque adresse IP à un nom de domaine grâce au système DNS (Domain Name System). Plus facile à retenir, le nom de domaine est du type « hass.sebastienjean.me ».

Les adresses IP dynamiques, qui changent périodiquement, peuvent compliquer la localisation d’un réseau local à partir d’Internet. Pour résoudre ce problème, il existe un service DDNS (pour Dynamic DNS). Ce dernier permet d’accéder à un appareil ayant une adresse IP dynamique avec un nom de domaine fixe.

Câbles et connecteurs

Pour câbler un réseau informatique local, on utilise principalement un câble informatique standard PTNB de catégorie 6a ou PTB de catégorie 7 ou 7a. Ce câble, qui comprend quatre paires de fils, suffit pour transporter les données informatiques d’une bande passante de 100 Mhz à 600 Mhz, jusqu’à des débits de 100 Mbit/s à 100 Gbit/s.

Le connecteur RJ45 est le nom usuel et inexact du connecteur modulaire 8P8C (8 positions et 8 contacts électriques) utilisé couramment pour les connexions Ethernet.

Les références « RJ » (registered jack) viennent de l'anglais qui désigne en réalité, non pas des connecteurs, mais des branchements (brochages) standards officiels de ces connecteurs. Le « 45 » indique un numéro dans le standard « RJ »

Comme l'indique son nom 8P8C (huit positions, huit broches), il comporte huit broches de connexions électriques. Un connecteur RJ45 est une interface physique souvent utilisée pour terminer les câbles de type paire torsadée. Il est souvent utilisé avec des standards comme le TIA/EIA-568-B qui décrit le brochage de terminaison du câblage.

Communication série

Les protocoles de communication série RS-232 et RS-485 sont utilisés en instrumentation électronique, dans les automates programmables et dans les systèmes d’alarme ou en domotique pour connecter différents appareils électroniques.

Par exemple, la communication série permet à un microprocesseur de transmettre des données à un périphérique externe. Dans ce type de communication, l’information binaire est préalablement découpée en plusieurs séquences de taille fixe qui sont envoyées les unes à la suite des autres, à la manière du Morse. Le signal numérique correspond à des variations de tension en mode différentiel. Les bornes de raccordement sont identifiées A, B et C (Commun). La borne C sert de référence différentielle au signal et à l’alimentation du module. Si la borne A est négative par rapport à B, l’état binaire est 1. L’inverse donne 0. En RS-485, le signal est converti en un courant (mA), tandis qu’en RS-232 celui-ci demeure inchangé, donc en tension.

Le protocole RS-232 permet la communication entre seulement deux appareils, un émetteur et un récepteur, sur de courtes distances, tandis que le RS-485 permet une communication bidirectionnelle entre plusieurs appareils sur de plus longues distances.

Câblodistribution

La câblodistribution est la distribution par câble coaxial de signaux télévisuels ou autres (téléphonie, Internet). Dans ce type de système, les signaux porteurs RF qui transportent les signaux vidéo provenant des stations de télédiffusion sont distribués à un groupe d’abonnés par un câblodistributeur privé (fournisseur de service). Il faut un décodeur pour recevoir certaines chaînes de télévision. Au Québec, le service de câblodistribution est offert dans la plupart des grandes et moyennes villes. Dans les régions éloignées, la télévision par satellite reste une solution de choix. Les signaux RF porteurs sont alors captés par une antenne parabolique, amplifiés puis distribués à l’intérieur de la résidence par un câble coaxial.

Le signal vidéo télévisuel, de l’ordre du millivolt, est transporté dans un câble coaxial de 75 ohms d’impédance. Le câble RG6/U (blindage en aluminium) doit être utilisé pour des signaux numériques;

Il a remplacé le câble RG59/U (blindage en cuivre) employé auparavant pour des signaux analogiques.

Le câble coaxial doit être muni d’un connecteur approprié; le type F est le plus fréquemment utilisé.

Le signal télévisuel peut être distribué dans plusieurs pièces à l’aide d’un répartiteur (splitter). Il en existe plusieurs modèles selon le nombre de sorties désiré. La puissance du signal diminue en fonction du nombre d’appareils reliés. Chaque téléviseur reçoit donc un signal d’autant plus faible qu’il y a plus d’appareils.

Pour limiter les pertes, on peut recourir à un amplificateur de distribution RF (CATV). C’est un appareil à communication bidirectionnelle qui doit être installé par le câblodistributeur.

Communications sans fil

Dans une communication sans fil (wireless), les appareils émetteurs et récepteurs ne sont pas reliés physiquement entre eux par un câble. La transmission des signaux se fait par la propagation dans l’air d’ondes radioélectriques, identifiées RF pour radiofréquences.

Dans les systèmes domotiques, on utilise les technologies sans fil pour commander des appareils électroniques ou d’éclairage (télécommandes) ou pour mettre en réseau différents appareils informatiques, téléphoniques, audiovisuels ou électroniques.

Les communications sans fil sont gérées par différents protocoles dont les plus connus sont sans aucun doute Wi-Fi, dans le domaine informatique, et GSM/GPRS, dans le domaine de la téléphonie mobile ou cellulaire. D’autres protocoles comme ZigBee ou Z-Wave sont destinés plus spécialement à la gestion domotique.

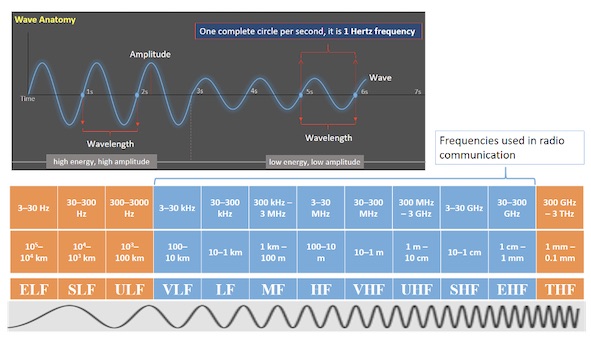

Ondes électromagnétiques

Une onde électromagnétique peut être représentée par une onde sinusoïdale, caractérisée par sa fréquence, exprimée en Hertz (nombre d’oscillations par seconde), ou sa longueur d’onde, exprimée en mètres. Plus la fréquence est élevée, plus la longueur d’onde est courte.

Toutes les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km/s. Selon la nature des objets qu’elles trouvent sur leur passage, elles peuvent être réfléchies, absorbées, diffusées ou réfractées.

Les ondes électromagnétiques peuvent transporter des signaux tout ou rien, analogiques ou numériques (voix, données, images, sons). Pour ce faire, on doit moduler leur fréquence ou leur amplitude.

Radiofréquence (RF)

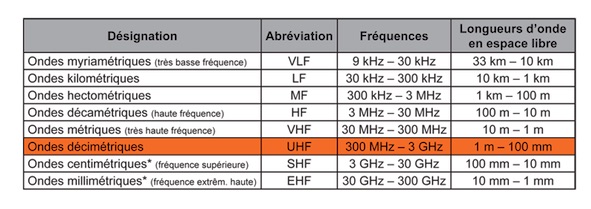

Une onde radioélectrique, appelée plus couramment onde radio ou radiofréquence (RF), est une onde électromagnétique dont la fréquence est comprise entre 3 Hz et 300 GHz (longueur d’onde comprise entre 0,1 mm et 100 000 km). Les ondes radio sont classées selon leur fréquence. Le spectre de radiofréquences est divisé en plusieurs bandes ou plages de fréquences.

Les ondes RF peuvent être perturbées par les interférences électromagnétiques produites par certains appareils électroniques comme les ordinateurs, les téléviseurs, les gradateurs de lumière ou encore les luminaires fluorescents défectueux. C’est là leur principal inconvénient.

La multiplication, dans un espace restreint, des appareils sans fil comme les téléphones, télécommandes, radio CB (citizen’s band), peut être également une source de brouillage des signaux RF. Enfin, les obstacles métalliques, les murs en stuc, les planchers de ciment ou les portes sont autant d’objets qui peuvent réfléchir ou absorber une partie des signaux RF. Il faut donc tenir compte de tous ces éléments lorsqu’on installe un récepteur ou un émetteur RF.

Génération des signaux RF

Le signal RF est composé d’une onde porteuse de plus haute fréquence et du signal analogique ou numérique à transmettre. Pour transporter le signal, l’onde porteuse doit être modulée soit en amplitude (AM), soit en fréquence (FM).

Les signaux RF sont produits par un émetteur dont le circuit électronique comprend, entre autres, un oscillateur, un modulateur et une antenne émettrice. À l’autre bout, l’appareil récepteur doit aussi être muni d’une antenne pour recevoir les signaux RF. L’antenne réceptrice convertit l’onde reçue en une tension électrique sinusoïdale. Cette dernière est amplifiée, puis filtrée. Le signal analogique ou numérique est ainsi restitué en éliminant l’onde porteuse (démodulation).

Wi-Fi

Le Wi-Fi est un ensemble de normes qui régissent les réseaux informatiques locaux sans fil (WLAN). Il peut être utilisé à la fois pour mettre en réseau des ordinateurs et des périphériques, et pour accéder à Internet à haut débit avec un ordinateur portable ou un téléphone intelligent. L’accès à haut débit ne peut s’établir qu’à condition que les ordinateurs ou les téléphones ne soient pas trop éloignés du point d’accès (hotspot).

Les normes Wi-Fi sont plus connues sous le nom de leur numéro d’identification, soit 802.11. Il en existe plusieurs versions dont les principales sont présentées dans le tableau suivant. La norme 802.11n est la plus répandue actuellement.

| Protocole 802.11 | Fréquences | Débit binaire par flux MIMO | Nombre maximum de flux MIMO | Portée intérieur |

|---|---|---|---|---|

| 802.11a | 5 GHz | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | NA | 35 m |

| 802.11b | 2,4 GHz | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s | 1 | 35 m |

| 802.11g | 2,4 GHz | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | 1 | 38 m |

| 802.11n | 2,4 / 5 GHz | 15 à 150 Mbit/s | 4 | 12-35 m |

| 802.11ac | 5 GHz | 58 Mbit/s à 3,4 Gbit/s | 8 | 12-35 m |

| 802.11ax | 2,4 / 5 GHz | 68 Mbit/s à 10,5 Gbit/s | 8 | 12-35 m |

Petits réseaux RF

Plusieurs autres protocoles comme Bluetooth, ZigBee, Z-Wave ou encore INSTEON permettent de réaliser des réseaux sans fil. Ces derniers sont des petits réseaux à courte portée et à faible débit. Ces petits réseaux sans fil comprennent des composants moins énergivores que le Wi-Fi; l’autonomie avec piles de ce dernier n’est en effet que de quelques heures. Les protocoles ZigBee, Z-Wave et INSTEON sont particulièrement adaptés au réseau domotique.

Téléphonie mobile

La téléphonie mobile ou téléphonie cellulaire permet de transmettre la voix par ondes radioélectriques dans des fréquences de 800 MHz à 2 600 Mhz (bande UHF). Les réseaux de téléphonie mobile sont des réseaux étendus (WWAN) qui fonctionnent grâce à des antennes relais; celles-ci couvrent de vastes territoires et sont reliées aux réseaux de téléphonie filaire. Les réseaux de téléphonie cellulaire utilisent désormais la commutation par paquet; la voix doit donc être préalablement numérisée avant d’être transportée par les ondes radio.

Le tableau suivant présente les différents protocoles de communication cellulaire. Les protocoles de 2e et de 3e génération ont ouvert la voie à la gestion domotique et au contrôle à distance.

| Protocoles | Génération | Débit |

|---|---|---|

| GSM (Global System for Mobile Communications | 2 G | 24,7 Kbits/s |

| GPRS (General Packet Radio Service) | 2,5 G | 30 115 Kbit/s |

| EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) | 2,75 G | 128 384 Kbit/s |

| UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | 3 G | 2,4 Mbit/s |

| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | 3,5 G | 14,4 Mbit/s |

| LTE (Long Term Evolution) | 4 G | 320 Mbit/s |

| LTE-B | 5 G | 3,6 Gbit/s |

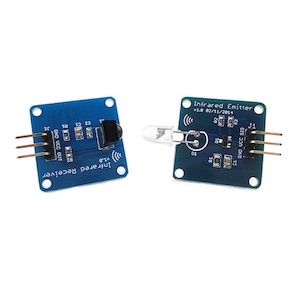

Infrarouges

Les transmissions par ondes infrarouges sont principalement limitées aux commandes à très courte distance, et sans obstacle, d’appareils électroniques, audiovisuels et d’éclairage. C’est le cas des télécommandes de téléviseurs ou de chaînes haute-fidélité.

Les infrarouges peuvent aussi servir au transfert de données entre un ordinateur et ses périphériques, par exemple pour imprimer ou numériser un document depuis un ordinateur portable. C’est le cas dans les environnements trop bruyants qui perturbent les liaisons par ondes radio.